Um über die Arbeit eines Forschers schreiben zu können, reicht es oft

schon, ein paar seiner Publikationen zu lesen. Über den Menschen

verraten die jedoch nichts. Um ihn kennenzulernen und porträtieren zu

können, müssen meist wenige Stunden genügen. In diesem Fall war das

anders, denn Ben List und ich haben zwei Jahre gemeinsam promoviert.

Lange her ist das inzwischen: Fast 20 Jahre hatten wir uns nicht

gesehen. So gab es bei unserem Wiedersehen viel zu erzählen. Bens Leben

hat seit unserer gemeinsamen Zeit an der Uni einen außergewöhnlichen

Verlauf genommen. Der Leibniz-Preis, den der Pionier auf dem Gebiet der

organischen Katalyse 2016 erhielt, ist ein Anlass darüber zu berichten.

Der Anruf, mit dem er die Nachricht von der Kür zum Leibniz-Preisträger bekommt, erreicht Ben List an einem strahlenden Wintermorgen in Kalifornien. Perfektes Timing, denn in San Diego war er nicht nur zum Vortrag eingeladen – man wollte ihn abwerben. Wieder hier forschen und leben? Mal ehrlich, das war schon verlockend. Ein Labor mit Blick auf den Pazifik, wo Pelikane lässig den Luftraum kreuzen und im Januar die Wale vorbeiziehen? „Aber die Bedingungen, die ich bei Max-Planck habe, diese Freiheit – gerade jetzt mit dem Leibniz-Preis, das war einfach unschlagbar“, sagt Ben List lächelnd. Der 48-Jährige leitet seit 2005 die Abteilung Homogene Katalyse am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung.

"Musikalische Früherziehung hätte ich gerne gehabt"

Sollte es ein Forscher-Gen geben, war es lange vor ihm in der Familie verankert. Jacob Volhard (1834-1910), ein Schüler Justus von Liebigs und wie dieser ein bekannter Chemiker, war Ben Lists Ururgroßvater. Der Urgroßvater, Franz Volhard, machte sich als Nephrologe einen Namen. Und Tante Christiane Nüsslein-Volhard, Entwicklungsbiologin und Max-Planck-Kollegin, erhielt 1995 den Nobelpreis.

In einer großbürgerlichen Familie in Frankfurt sei er aufgewachsen, erzählt List. Wenn die Geschwister der Mutter an Weihnachten zusammenkamen, lagen Bachs Brandenburgische Konzerte auf dem Notenständer. „Sieht so aus, als wäre die Spur für mich vorgezeichnet gewesen. Aber die Realität war eine andere.“ Als Ben List drei Jahre alt ist, lassen die Eltern sich scheiden. Seine Mutter arbeitet nun ganztags als Architektin, Ben List und seine beiden Brüder gehen in den Kinderladen. Antiautoritäre Erziehung war damals in. „Wir waren viel auf uns allein gestellt. Musikalische Früherziehung hätte ich gern gehabt.“ Angehalten ein Instrument zu erlernen, wurde er aber nicht. Wenn die Jungs Interesse an der Musik haben, kommt das schon von selbst, so die Ansicht der Mutter. Du machst das schon! Du kannst alles werden: Dirigent, Künstler oder ein berühmter Chemiker. „Dieses Vertrauen hatte sie immer“, sagt List im Rückblick.

Sein ehrgeiziges Ziel: Die Synthese von Vitamin B12

Als Schüler bewegen ihn geradezu philosophische Fragen: Woraus besteht die Welt? Woraus der Mensch? Antworten darauf versprach die Chemie. Damals hielt Ben List Chemiker sogar für allwissend. „Ziemlich naiv“, sagt er heute. „Aber als ich merkte, dass sie nicht die Antwort auf alles haben, war ich vom Fach längst angefixt.“ Nach dem Abitur reist er mit zwei Freunden erst einmal drei Monate durch Indien. Die anderen hatten ihr Studium bereits vorab organisiert. „Nur ich hatte mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Als ich zurückkam wurde meine Mutter erstaunlich energisch: Also Ben, irgendwas müsstest du jetzt mal machen!“ Chemie studieren, klar, und in Berlin, auch klar. (Da wohnte ein Cousin.) Also rief List die Auskunft an und fragte nach der Nummer der Berliner Universität. „Welche denn?“, fragte die Stimme am Telefon irritiert. „Wählen Sie einfach eine aus!“ Ben List lacht. „Ja, so kam ich an die FU-Berlin.“

Im dritten Semester standen organische Chemie und damit Vorlesungen bei Johann Mulzer an. „Die waren so perfekt!“ Ohne Hast und mit viel farbiger Kreide entwarf der Spezialist für enantioselektive Naturstoffsynthese gewaltige Tafelbilder, in denen er Schritt für Schritt den Weg hin zu komplizierten Antibiotika oder Hormonen nachzeichnete. Keine Frage, Ben List musste einfach in Mulzers Team.

Und er hatte sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Vitamin B12 sollte sein Molekül werden! Die Summenformel C72H100CoN18O17P lässt erahnen, wie komplex die Struktur ist – und Mulzer warnte ihn nicht. „In meiner Ahnungslosigkeit dachte ich: eine Hälfte im Diplom, die andere als Doktorarbeit. Das war der Plan.“ Vitamin B12 wurde erstmals 1972 synthetisiert, von Albert Eschenmoser (ETH Zürich) und Robert B. Woodward (Harvard) gemeinsam. „Zehn Jahre hatten über 100 Doktoranden und Postdocs daran gearbeitet. Und ich dachte, ich schaff das allein“, sagt Ben List kopfschüttelnd. Sein Ziel war es, das Molekül eleganter und in weniger Schritten herzustellen. Irgendwann bremste Mulzer ihn. Es reiche, wenn er die beiden oberen Ringe schaffe, die „Nordseite“ quasi. Erstbesteigung einer Nordwand traf es eher. Doch Ben List erreicht das Gipfelkreuz und blickt stolz hinab. Da unten stand ein "summa cum laude".

„Ein Molekül Stück für Stück zusammenzusetzen ist hochelegant und ästhetisch, fast schon Kunst.“ Totalsynthese nennen Chemiker dieses Vorgehen. Auf diese Weise Naturstoffe nachzubauen, war in den 1990er-Jahren absolut angesagt – doch wirklich praktisch war sie nie. Immer gab es Nebenprodukte, was aufwendige Trennprozesse und jede Menge Abfälle bedeutete, meint List heute.

Wäre es nicht besser, Reaktionen durch Katalysatoren selektiv zu kontrollieren, also so, dass ausschließlich das gewünschte Produkt entsteht? So wie Enzyme es in der Natur oft tun? Das wäre wirklich elegant! Ende der 1980er-Jahre hatte die Forschung an Abzymen – katalytisch wirkenden Antikörpern, wie sie das Immunsystem bildet - gerade ein heißes Thema. Am Scripps Research Institute in La Jolla (Südkalifornien) versuchte Richard Lerner Abzyme zu nutzen, um quasi jede irgendwie katalysierbare Reaktion selektiv zu katalysieren. Ben List hatte davon gelesen: Klang verrückt – aber spannend. Das wollte er machen! „Ohne jemanden zu fragen natürlich, geschweige denn meinen Doktorvater.“ Ben List war es gewohnt seine Entscheidungen allein zu treffen. Da machte sich die antiautoritäre Erziehung bemerkbar. „Punktuell habe ich sie auch bei meinen Kindern eingesetzt“, schiebt er schmunzelnd ein. „Du bist zwar erst zwölf, aber wenn du meinst, es ist gut für dich, jetzt zehn Hanutas zu essen, dann mach es. Ich vertraue dir. Aber mein Rat ist: Ich würd’s lassen.“

Ab 1999: die Expedition ins eigene Forschungsfeld

Von seinem Entschluss ans Scripps Research Institute zu gehen, hätte ihn aber wahrscheinlich kein noch so gut gemeinter Ratschlag, abbringen können. Mit einem Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung setzte er ihn um. Wie cool! Dort liefen Forscher wie K.C. Nicolaou oder Barry Sharpless herum. Namen, die man von chemischen Reaktionen oder Molekülen kannte. „Alle trugen kurze Hosen und T-Shirts, waren nur ‚Bills‘ und ‚Nics‘ – es war schließlich Kalifornien! Die Aktivierungsbarriere, um ins Gespräch zu kommen, war extrem niedrig.“ Vermittler waren da kaum nötig – anders als bei vielen Molekülen, die miteinander reagieren sollen. Sie brauchen Katalysatoren, um die Energiebarriere zu senken, die sie daran hindert in Kontakt zu treten.

Besonders Biokatalysatoren, also Enzyme, beschleunigen bestimmte Reaktionen rasant, manche um den Faktor 1018! Am Scripps Institute hatte man gerade einen katalytischen Antikörper für das Enzym Aldolase entdeckt, der im Erlenmeyerkolben immerhin schon einen Turbo von 108 anwarf. Damit konnte Ben List sich nun austoben. „Es war eine euphorische Zeit. In weniger als zwei Jahren publizierte ich 17 Artikel in namhaften Journalen.“

Nach einem Jahr war seine Freundin aus Deutschland nachgezogen. Sie heirateten ganz romantisch am Strand. Fast zeitgleich bot Richard Lerner ihm eine Assistenzprofessur am Scripps Institute an. Anfang 1999 startete Ben List mit zwei Mitarbeitern die Expedition in ein eigenes Forschungsgebiet.

„Ich wollte kleine organische Moleküle designen, die als Katalysatoren fungieren.“ Das war Neuland. Niemand zuvor hatte dieses Konzept verfolgt. Die gängigen industrieerprobten Katalysatoren basierten und basieren auch heute noch meist auf Übergangsmetallen wie Palladium, Nickel oder Titan. Sie sind teuer, meist giftig und müssen aufwendig wieder abgetrennt und recycelt werden. Enzyme machen es so viel sanfter, mit einfachen organischen Gruppen wie Carbonsäuren, Aminen und Alkoholen. „Doch die organischen Chemiker haben den eigenen Molekülen kaum etwas zugetraut.“

Von jenem Enzym dessen Antikörper-Analogon Ben List nun in- und auswendig kannte, wusste man, dass am aktiven Zentrum eine Aminogruppe und ein Säurerest sitzen. Amino ... Säure!, ging List durch den Kopf. Hatte er da nicht was im Studium gehört? Bei einer Reaktion, die später den sperrigen Namen Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert-Reaktion bekam, war die Aminosäure Prolin erfolgreich katalytisch eingesetzt worden – damals eine Skurrilität. Aber was, wenn Prolin nun mit einem ähnlichen Mechanismus arbeitete wie ein Enzym? Und wenn es auch andere Reaktionen katalysierte?

"Man denkt: Vielleicht war das eine doofe Idee"

Ben List nahm einen Glaskolben, gab ein wenig Prolin und zwei Reaktionspartner hinein und ließ alles über Nacht bei Raumtemperatur rühren. Es war sein erstes unabhängiges Experiment. „Ich war total unsicher. Man denkt ja nicht: Ha! Das hab ich designt! Und nun werde ich weltberühmt! Nein, eher: Hmm... Vielleicht war das eine ganz doofe Idee. Andere haben das sicher schon probiert und wissen auch, warum es nicht klappt.“

Am nächsten Tag waren die Ausgangsstoffe vollständig umgesetzt, und von zwei möglichen Produkten war zu 72 Prozent das Gewünschte entstanden. „Bei einer ähnlichen Reaktion hatten wir kurz darauf schon einen Enantiomeren-Überschuss von fast 100 Prozent!“ Enantiomere sind die zwei Varianten von Substanzen, deren Moleküle gleich aufgebaut sind, abgesehen davon, dass das eine Enantiomer das Spiegelbild des anderen darstellt. Chemisch ähneln sich die beiden Versionen so sehr, dass es schwierig ist, ausschließlich die eine zu synthetisieren. Biologisch verhalten sich Enantiomere meist unterschiedlich. So kann das eine als Arzneimittel wirken, das andere hat dagegen möglicherweise keinen Effekt oder sogar einen schädlichen.

So überrascht es nicht, dass die Publikation, die im Jahr 2000 im Journal of the American Chemical Society erschien, die Fachwelt zugleich irritierte und begeisterte und inzwischen 2200 mal zitiert wurde. Ein organischer Katalysator! Ein billiges, essbares Molekül, das im menschlichen Körper vorkommt und nicht nur katalytisch aktiv ist, sondern auch noch selektiver als jeder andere Katalysator zuvor? Wie konnte das sein? Wahnsinn! Drei Monate später erschien ein Artikel von David MacMillan: Er hatte fast zeitglich in Berkeley eine ähnliche Reaktion entdeckt. Nun glaubten es auch die Zweifler.

Dann rollte die Welle los. „Erst einige wenige, später Hunderte Gruppen in den USA, Japan, China und Europa katalysierten ihre Reaktionen nun mit Prolin oder ähnlichen organischen Katalysatoren und publizierten darüber. Alle wollten Teil der Entwicklung sein. Es war total verrückt!“, erinnert sich List. Er selbst war in einer unsicheren Situation: Er hatte nun Familie, nur ein winziges Team und noch keine Festanstellung (Tenure). Doch dann warb er endlich einen großen Batzen an Forschungsgeldern von den National Institutes of Health (NIH) ein.

Ende 2002 kam Alois Fürstner, Direktor der Abteilung "Metallorganische Chemie" am Mülheimer Max-Planck-Institut zu Ben List ins Büro. Fürstner hatte am Scripps Institute einen Vortrag gehalten und war überrascht. „What? You are German? Sie müssen nach Deutschland zurückkommen! Und zwar zu uns!“ Eine Woche später flog List nach Mülheim. Man bot ihm eine Festanstellung an, mit Aussicht auf einen Direktorenposten – und er nahm an. Im Sommer 2004 rückte der Chefsessel dann schon in Sichtweite. Ehe er diesen Posten antritt, fliegt List mit seiner Frau und den beiden Söhnen über Weihnachten in die Wärme. An den Strand von Khao Lak in Thailand. Die Reise sollte ein einschneidendes Erlebnis werden.

Am letzten Urlaubstag – die Koffer waren bereits gepackt – werden sie durch eine Erschütterung geweckt. „Wohl eines der kleinen Erdbeben, mutmaßten wir und vergaßen es gleich wieder.“ Es war der 26. Dezember 2004. Nach dem Frühstück ging es ein letztes Mal an den Pool. Theo und Paul, die beiden drei und fünf Jahre alten Jungs, toben im Wasser, Ben List liest im Liegestuhl, als er ein Rauschen hört, das stetig anschwillt. Er sieht zum Strand, hört nun Rufe. Run! Run! RUN!!! „Ich sah meine Frau an, jeder schnappte sich ein Kind, und wir rannten los.“

Die graue Brühe reißt Ben List mit sich

Das Poolhaus, hinter dem er Deckung sucht, ist aus Holz. Ein Witz nur für die gewaltige Tsunamiwelle. Die graue, dreckige Brühe steigt rasant schnell, schwappt über das Dach, reißt das Haus und Ben List mit sich. Trümmerteile donnern auf ihn. „Paul, den ich eben noch im Arm hatte, war plötzlich weg.“ Ben List wird unter Wasser gedrückt, kommt noch einmal kurz an die Oberfläche und wird dann sehr lange nach unten gezogen. Das war’s also... schade... ein bisschen früh, geht ihm durch den Kopf. „Da war keine Panik, eher Verwunderung.“ Doch er kommt erneut nach oben, fängt nun an zu kämpfen und rettet sich auf einen Baum. Ben List hat diverse Schnittwunden und eine große Wunde am Fuß. Für ihn war es schon extrem knapp gewesen – Paul konnte es nicht überlebt haben. Er fragt sich durch: Jemand hatte seine Frau gesehen, mit einem Kind. Gott sei Dank, offenbar hatte sie Theo gerettet. Als Ben List sie schließlich findet, ist jedoch Paul bei ihr.

„Er war ganz blass, am Brustkorb verletzt. Alles okay, Papi, hat er geflüstert.“ Von Theo keine Spur. Ein Lastwagen bringt sie und andere Verletzte 150 Kilometer landeinwärts in eine Klinik. Während Paul behandelt wird, tigert Ben List nervös durch die Räume. Und auf einem Bett, ganz hinten, sitzt ein kleiner blonder Junge – es ist Theo. Ein Engländer hatte ihn gefunden und hierher mitgenommen. Er hat nur ein paar kleine Schrammen.

Organische Katalysatoren sind Stand der Technik

Unfassbar, sie hatten es alle geschafft. „Die Zeit danach war pure Euphorie. Wenn man so etwas überlebt, bekommt man andere Werte“, sagt List. „Man lebt, ist gesund und die Familie ist da. Das allein zählt.“ Mit der Zeit kam die Normalität zurück. Das Trauma war weg, die Euphorie aber auch. „Was bis heute bleibt, ist die Dankbarkeit in mir, für alles, was ich habe.“ Sechs Monate nach dem Tsunami wird Ben List Max-Planck-Direktor.

Heute liegen auf seinem Schreibtisch Katalysatormoleküle, Modelle aus dem 3-D-Drucker. Prolin wirkt im Vergleich zu den neuesten Katalysatoren aus Lists Labor wie David neben Goliath. „Da man von Prolin relativ große Mengen einsetzen muss, haben wir nach effektiveren Molekülen gesucht.“ Vom neuesten Kandidaten, einem baumartig-verzweigten Phosphorsäureester, reicht bereits ein Viertausendstel der Menge, die von Prolin benötigt wird. Und dieser Katalysator beschleunigt Reaktionen, die vorher gar nicht katalysierbar waren!

Organische Katalysatoren sind mittlerweile Stand der Technik. Kaum ein Pharmaunternehmen oder Chemiekonzern, der nicht damit arbeitet. Zahlreiche Medikamente, darunter das HIV-Präparat Darunavir®, werden technisch mithilfe von organischen Katalysatoren wie Prolin hergestellt.

Für Ben List ist das fast schon Geschichte. In Kooperation mit dem Krefelder Textilforschungsinstitut hat er inzwischen weiterentwickelte Katalysatoren mittels UV-Licht chemisch an Nylongewebe gebunden. Aus dem homogenen Katalysator, der wie die Reaktionspartner etwa in einer Flüssigkeit gelöst ist, wird so ein heterogener. Für die Anwendung in der chemischen Produktion hat das enorme Vorteile, weil heterogene Katalysatoren anders als homogene nicht aufwendig vom Reaktionsmedium abgetrennt werden müssen. „Wir legen ein Stofffetzchen in das Becherglas, geben die Reaktionslösung dazu und rühren. Anschließend dekantieren wir ab, spülen den Stoff kurz aus und können ihn dann wiederverwenden.“ Und das mindestens 400 mal, wie ein sehr geduldiger Doktorand nebenbei herausfand.

Mit Katalysatoren beschichtete Stoffe sind nicht nur für die Chemieproduktion interessant. „Vorstellbar sind unter anderem Möbelbezüge, Vorhänge oder Teppiche, die sich selbst reinigen, wenn man Wasser draufgibt.“ Waschmittel enthalten schließlich auch Katalysatoren, um Schmutz zu zersetzen. Nur, dass diese in großen Mengen im Abwasser verschwinden und den Klärwerken Probleme bereiten. „Fragt sich nur, was die Waschmittelhersteller von unserer Idee halten“, sagt Ben List lachend.

List ist ein fröhlicher, offener Mensch

Inzwischen denkt er auch über katalytische Medikamente nach. Katalysatorbestückte monoklonale Antikörper etwa, die an Krebszellen binden und einen ungiftigen Wirkstoff erst direkt am Tumor in ein toxisches Medikament umwandeln. „Auch für andere Bereiche ist die selektive Organokatalyse interessant, etwa in der Duftstoffherstellung oder im Pflanzenschutz.“

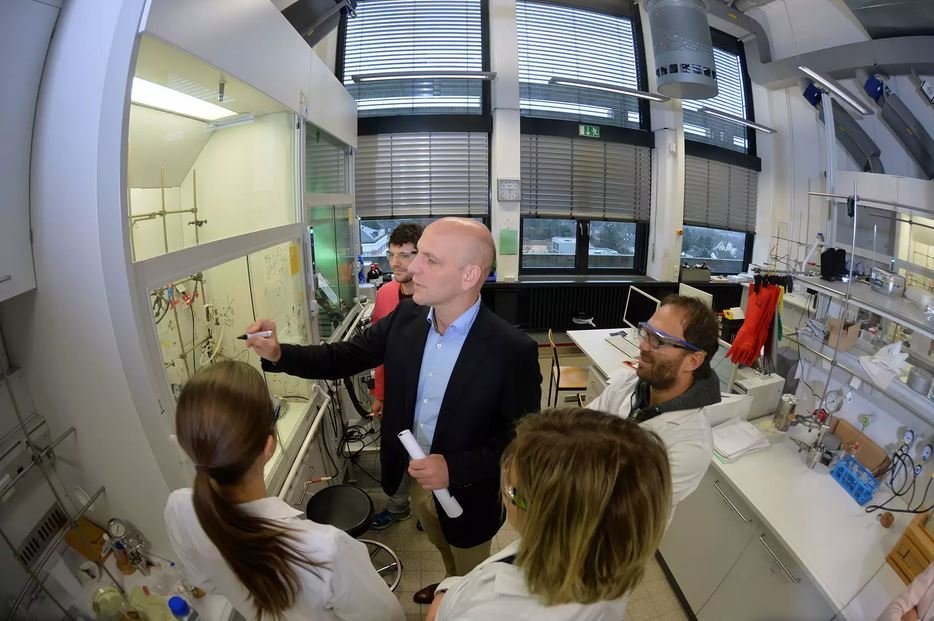

Anders als sein Doktorvater, der im Seminar Mitarbeiter, die bei chemischen Denksportaufgaben ins Straucheln kamen, mitunter coram publico abkanzelte (wie sich die Autorin erinnert), gilt Ben List als eher softer Chef. Er hat seine eigene Form der Manöverkritik gefunden. „Ich nenne es das shit sandwich“, sagt er schmunzelnd. „Toller Vortrag! Gut gemacht. Unter vier Augen kommt dann der unangenehmere Mittelteil: Dies und jenes könnte besser sein. Und das war Mist! Zuletzt dann die aufbauende Basis: Aber ich glaube, du hast das Talent und gemeinsam schaffen wir das!“

Ben List ist ein fröhlicher, offener Mensch – ganz bei sich und immer zugewandt. Seine gelassene, positive Ausstrahlung schafft eine kreative Arbeitsatmosphäre. „Nach meiner Erfahrung entsteht Kreativität nicht aus Konzentration und Anspannung heraus. Nur, wenn man entspannt ist, können die Gedanken fließen.“ Den Freiraum dafür hat er sich auch räumlich geschaffen – durch den Umzug der Abteilung ins neunte Stockwerk des Instituts. Durch eine lange Fensterfront fällt der Blick auf eine weite Landschaft. Links, die teils schon musealen Industrieanlagen von Duisburg, im Mittelteil viel Wald um Mülheim und Oberhausen herum. Ganz rechts fängt bereits Essen an und in der Ferne Düsseldorf. Wenn Ben List morgens sein Büro betritt, hat er meist schon Yoga gemacht. Er grinst. „Beim Kopfstand sieht man ja vieles aus einer anderen Perspektive.“

Neben der Sitzgruppe steht eine kleine Buddhafigur, ein Geschenk seiner Frau. Sie ist Symbol der gemeinsamen Liebe zu Asien – erinnert aber auch daran, wie fragil das Leben ist. Die Grenzerfahrung in Thailand sieht Ben List im Rückblick positiv, weil sie ihm verdeutlicht hat, was eigentlich zählt. Die Karriere, die ganzen Auszeichnungen an der Wand hinter dem Schreibtisch – eine der schönsten ist ein gerahmter Leibniz-Keks mit Glückwünschen seines Onkels – das ist schon toll. Aber es ginge auch ohne all das. Vielleicht ist es diese Einsicht, die Ben List die innere Freiheit gibt, unbeirrt seinen eigenen Weg zu gehen. Was kann schon passieren?

Text Catarina Pietschmann

Der Artikel erschien erstmals in der MaxPlanckForschung in Heft 4/2016.